2016.05.29

雑貨展

こんにちは、脇です。

東京ミッドタウンで開催されている「雑貨展」へ行ってきました。

中へ入ると、籠や箒や塵取などの日用品を山積みした行商荷車がお出迎え。

明治時代には実際にこのような荷車を引いて街に売りに出る行商がいたようです。韓国などアジアの地域では今でもその姿を見ることができるそうですね。

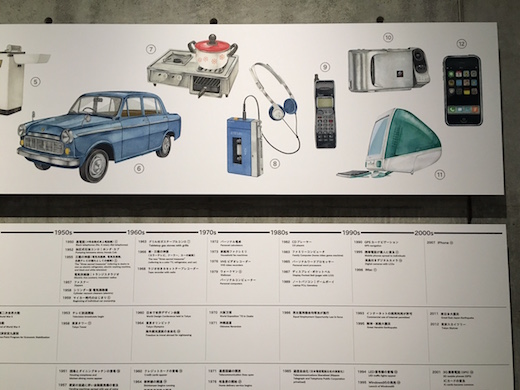

その横のボードには、戦後の近代化の流れがイラストとともに描かれているのですが、これが実に面白い。

1951年に団地とダイニングキッチンが登場し、1955年に冷蔵庫、洗濯機、白黒テレビの三種の神器が登場。1960年にクレジットカードが現れて、1963年にグリル付きガスコンロが登場。そして、1971年に沖縄返還。(私の生まれた年でもあり、沖縄には特別な思いがあります。)1973年には家庭用ファクシミリが登場し、1976年には宅急便が始まっていたそうです。その後は、ソニーのウォークマン、携帯電話、デジカメ、そして1993年にiMac。

懐かしいですね、スケルトンのパソコン。

もうこの時点でアガっているのですが、さらに奥へ進むと大変なことに...

民芸運動からプラスチックの登場、工業デザイン、パッケージデザイン、大量生産、消費社会...という流れを雑貨の展示とともに紹介。

そしてそこからです。

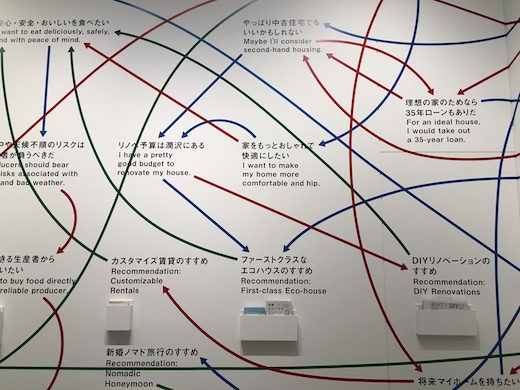

『理想の暮らしとは「買いたい」なのか』...という質問が始まります。

質問に対して、YES NOと回答しながら進んでいくと、途中で堂々巡りになり、頭の中でグルグルと自問自答が始まってしまう...

何を優先し、どう生きているのか。

物質との付き合い方をひたすら問われ続けます。

結婚式は必要か、マイホームは必要か、新築なのか中古物件をリノベするのか。

そして安全な食べ物はどうか、生産者に対してどう考えているのか。

お前は一体どう真剣に向き合っているのか、と、ひたすら問いただされるのです。

自分なりの答えが出たところで(答えはほぼ誘導されている)、さらに奥に進むと、今度はありとあらゆる雑貨がびっちり展示されている部屋へ...

様々なアーティストによる展示コーナーはセンスが光り、見応えがありましたね。

そして最後に私のココロをグッと捉えたのは、懐かしき昭和の雑貨たち。

アイスクリームスプーン、牛乳キャップをあけるための道具(これは自慢げに2〜3個常備していた記憶があります。)、キラキラのリボンや、キレイな色のプラスチックの雑貨たち。

今の日常生活で見つけたら、きっとポイッとゴミ箱に捨ててしまいそうなものでも、きちんと陳列したら立派な展示物になるのですね。

雑貨コレクターの巨大な部屋にお邪魔したような感覚で面白かったです。

部屋に何も飾らず、引っ越ししたてのようにすっきりとした空間で生活しているお宅にたまにお邪魔すると「掃除しやすくていいだろうな。帰ったら私も片付けよう!」と心に決めるのですが、いざ家に帰るとできないのです。それは、そもそもモノを飾るのがスキなんですね。だからスタイリストをしているのだと思うのですが、片付けることより飾ることの方が好きだし、視界に入れたいんですね、気に入ったものは。

というわけで、雑貨展に行って、結局は自分の雑貨好きを再認識するのでした。

ご興味のある方は、6月5日までなので、お早めに。